SPÉCIAL PANDÉMIE

SPÉCIAL PANDÉMIE

Comment contribuer à la défaite d’une pandémie. Le coronavirus-19 n’existe pas à l’état libre pour plus de 4 jours. À vrai dire, le virus ne se retrouve pas, seul, dans la nature. L’infection est plutôt transmise par un agent appelé « virion* ». Les images répandues du coronavirus-19 (sphère) représentent en réalité un virion et non un virus. Le virion est l’agent de propagation d’un virus. Le virion n’est pas vivant. Il est « actif » mais pas vivant. C’est seulement lorsque le virion (Fig.1) s’attache à une cellule vivante d’un hôte (ex. cellules du poumon, du cœur, du rein) qu’il injecte son contenu (génome : ARN viral) dans cette cellule et modifie la génétique de cet hôte. Une fois ce détournement accompli, nous sommes maintenant en présence d’un virus. Cet cellule, vivante, a désormais comme ultime fonction de produire des virions et de les relâcher dans l’environnement afin d’infecter un nouvel hôte. C’est la seule et unique façon pour un virus de se reproduire et de survivre.

En résumé, le virion n’est pas vivant, c’est seulement l’engin de propagation à la recherche d’un hôte. Une cellule hôte infectée par un virion est un virus, dont la fonction est de fabriquer et de propager de nouveaux virions. Brisez cette chaine et le virus n’existe plus.

Rompre la transmission. Il n’y a pas cinquante-six moyens : désactiver le virion et/ou empêcher sa propagation entre individus.

Pour désactiver le virion, il y a différentes avenues. À court terme : détruire le virion. Ce dernier est formé d’une enveloppe de gras (lipides). Il est donc vulnérable au savon et/ou à l’alcool (pure à >60%). Ainsi, en 20 secondes le virion est irréversiblement désactivé.

À long terme, notre système immunitaire peut apprendre à reconnaitre le virion et possiblement l’éliminer. Cette protection provient de la production d’anticorps qui neutralisent le virion. Ils sont obtenus à l’aide d’un vaccin ou à la suite d’une infection au coronavirus. Jusqu’à présent, des études ont démontré que la quantité d’anticorps produite par le système immunitaire d’un individu infecté varie¹ ² en fonction de l’âge et de la sévérité des symptômes de l’épisode de covid-19. Si, par exemple, un enfants asymptomatique infecté n’en possédait aucun, il serait vulnérable à une éventuelle réinfection. Il en est possiblement de même pour les jeunes adultes.

De plus, les anticorps associés à 4 autres infections de la famille des coronavirus (ex. grippe) offrent peu ou pas de protection contre une réinfection³. C’est-à-dire que ces anticorps ne confèreraient pas nécessairement d’immunité à long terme (ex. <1 an).

À noter également que le coronavirus attaque aussi le tissu cardiaque tel qu’en témoigne l’élévation d’enzymes myocardiques⁴. Cette élévation chez les enfants serait similaire à l’élévation observée chez les adultes.

C’est pourquoi, à moins d’un vaccin (2021-2022) ou d’un traitement médical efficace (risque de mortalité diminué de 95%), la désactivation du virion, bien qu’elle soit utile, a peu de chance de contrôler l’épidémie.

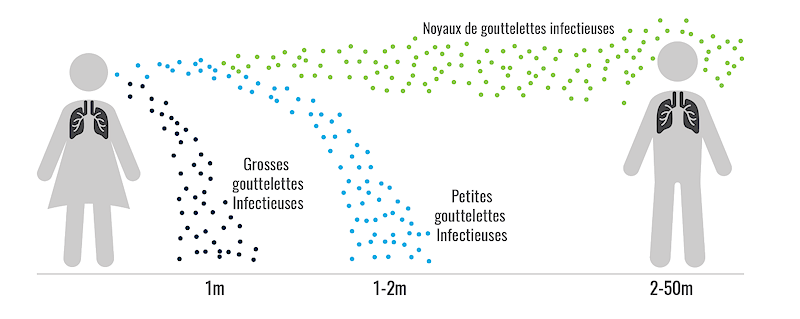

Le coronavirus-19 se propage de deux façons : par des gouttelettes (ex. toux) ou par la respiration (aérosol). En effet, on estime à 30-50% le nombre de gens dont l’infection fut transmise par une personne asymptomatique ou pré-symptomatique, c’est-à-dire par une personne qui ne toussait pas. Ainsi, le point de vue à l’effet que le virion serait exclusivement transmis par des gouttelettes (ex. toux, éternuements) était incomplet. La voie aérienne (respiration) est un mode important de transmission. Les gouttelettes, sous l’effet de la gravité, chutent vers le sol et reposent ainsi sur des surfaces (ex. sol, tablettes, souliers), généralement à moins de 2m de la source. Ceci dit, les particules (virions) émises par voie aérienne (respiration) peuvent rester en suspension dans l’air pour une période de 45 minutes à 3 heures et s’étendre à plus de 4m de la source⁵.

C’est pourquoi, pour contrôler la transmission du virion, le port d’un masque devient essentiel. Vu que ceux de type N95 sont présentement réservés au personnel de soignant, ceux de type chirurgical devraient être le standard pour le public. Une étude⁶ a démontré que ces derniers pouvaient, en laboratoire, efficacement filtrer jusqu’à 80% des particules de 0.007 micron (coronavirus : 0.06 - 0.14 micron). Son efficacité, en pratique, peut varier en fonction de l’ajustement facial. Ce n’est pas parfait mais grandement supérieur du 28% des masques de tissu (ex. mouchoir de coton). Ainsi, un masque chirurgical peut minimiser la transmission par gouttelette et réduire la transmission aérienne. De plus, il pourrait être réutilisable s’il sèche, sans être lavé (mouillé), à l’air libre (ex. 20°C, sec, 48-72 heures suffiraient)

Un virion à l’air libre demeure dangereux pour une période maximale de 4 jours (moy. < 3). Après quoi il devient inactif. Une personne infectée est l’usine essentielle à la production de nouveaux virions et essentielle à la propagation du virus. Une personne infectée produit le maximum de nouveaux virions (contagion) durant les dix premiers jours suivant l’apparition des symptômes. Les symptômes, s’ils ont lieu, apparaissent en moyenne 5 jours (2-14) après l’infection. Donc, à ce jour, on considère les quinze premiers jours comme étant les plus contagieux.

On peut conclure que les enfants ne sont pas à l’abri des méfaits du coronavirus-19 et que s’ils peuvent servir de vecteur de transmission afin d’obtenir une immunité collective**, les données actuelles ne supportent pas une telle conclusion. Qu’en plus des mesures reconnues (ex. lavage des mains, distanciation) le port d’un masque chirurgical chez la totalité de la population pourrait contribuer à une réduction significative de la pandémie de la covid-19 ainsi qu’au contrôle de la deuxième vague⁷. Qu’une structure organisationnelle nationale pour dépister et effectuer le suivi des contacts des cas actifs (tests ARN covid-19), symptomatiques et asymptomatiques, sera nécessaire à éviter des phénomènes catastrophiques de rebond. Finalement, que le contrôle (test ARN covid-19) de nos frontières, du trafic interprovincial et international seront impératifs.

SPÉCIAL PANDÉMIE

SPÉCIAL PANDÉMIE

Tout le monde aura entendu parler de la transmission du virus (virion) par les gouttelettes. Les belles grosses gouttes mouillées, expulsées lorsque quelqu’un vous tousse au visage. En effet, ça pourrait être dangereux. Mais (il y a toujours un « mais » !),

ce n’est probablement pas le mode de transmission le plus important.

Fig. 2 Gouttelettes : distances parcourues, sans masque

On ne vous a probablement jamais parlé des noyaux de gouttelettes (anglais: Droplet nuclei*). Voici un vrai danger. Le virus (virion) est très petit mais il voyage sur des gouttelettes. Lorsque ces dernières sont évacuées de votre bouche, exemple, par la simple respiration (non, pas besoin d’éternuer), ces gouttelettes sont, en général, d’un diamètre suffisamment gros pour être capturées par un masque. Mais (un autre « mais » !) en quittant votre bouche, une gouttelette s’évapore rapidement pour donner naissance à un « noyau de gouttelette », si petit qu’il peut rester en suspension dans l’air** (voir quelques heures !) et voyager, plus de 2 mètres (>2m), même dans les systèmes de ventilation. Ce noyau de gouttelette pourrait ainsi infecter un proche ou un étranger, même si cette personne portait un beau masque neuf (à l’exception des N95) ... Et voilà. Un masque ne sert pas à se moucher, il sert à capturer les gouttelettes avant qu’elles se transforment en noyaux de gouttelettes. Si tout le monde porte un masque,

on peut réduire de façon significative (ex de -1.0) le taux de reproduction (R0)***.